【「何を塗るか」より「どう塗るか」】X(ツイッター)を更新しました

チョーキングした外装材に雨水が浸み込み、内側から浸み出して構造材まで到達するなど、起こり得ません。もしチョーキングで雨水が構造にまで浸み込むのであれば、下見板、ログハウスの丸太材、木質サイディングなど、無塗装の木の板が使われている建物は、新築時から雨水が浸入して、すぐに腐ってしまいます。もちろん、実際にはそんなことになっていません。神社やお寺など、無塗装で築100年以上の物件はザラにあります。

無塗装で問題ないのに、チョーキングとはいえ曲がりなりにも塗装している建材が雨漏りを誘発させるほど吸水してしまうなどありえません。したがって、批判を恐れずに申し上げれば、破綻した論理で営業展開しているのが、外装リフォーム業界なのです。

では、あえて、外装建材が吸水するという前提で考察します。窯業系サイディングを例に挙げれば、最も吸水するのは現場で切断した木口(断面)です。次に出荷時の木口、次に裏面です。裏面は、シーラーと呼ばれる吸い込み止めが塗られています。そして、おもて面は最も吸水しません。シーラーの上に意匠塗色がなされ、しかも変退色を防ぐためにクリヤー加工までなされていますから、当然です。

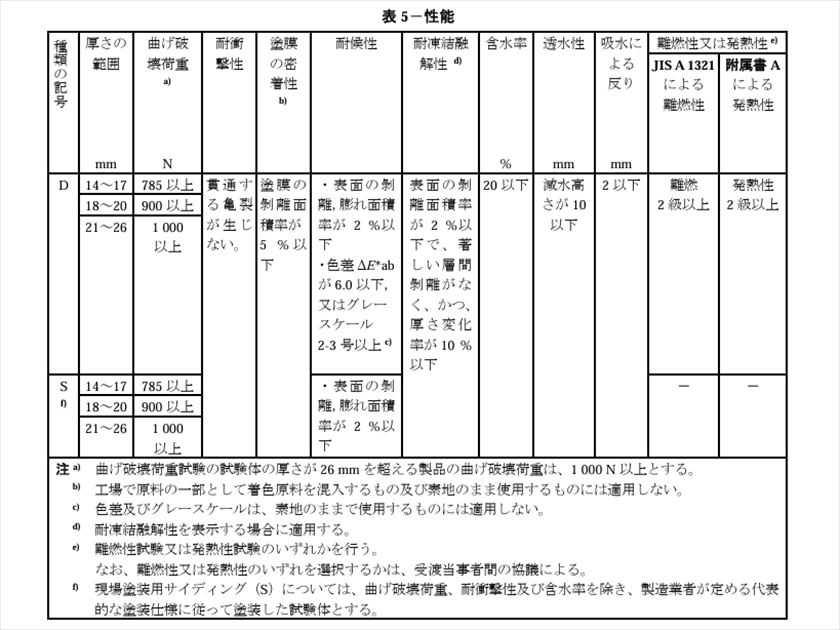

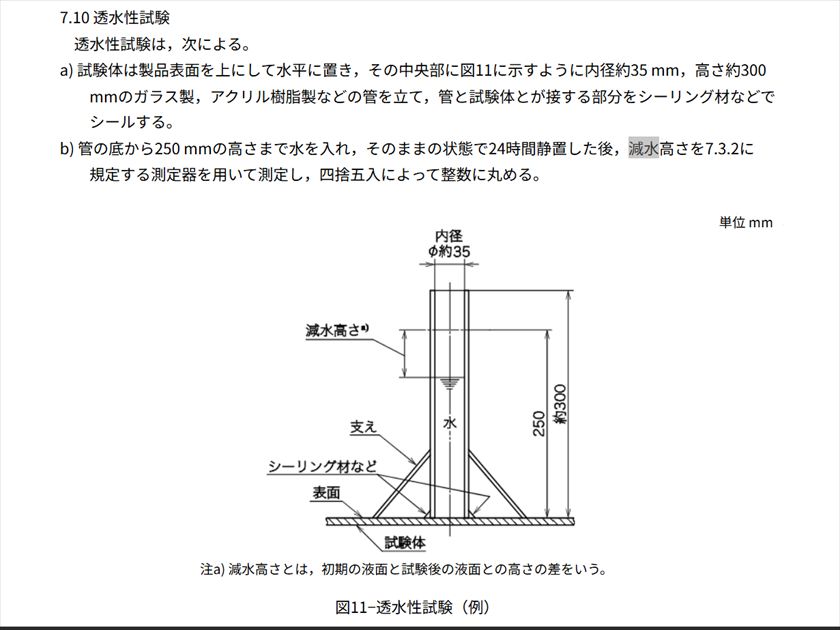

また、JIS規格が設定されていて、その中に透水性試験も含まれています。窯業系サイディングにも無塗装品というものがあって、裏面に施すようなシーラー塗装のみの状態で出荷されます。そういった無塗装品であっても、規格品であればおもて面は水を通さないように作られているのです。塗膜が“ない”状態で水を通さないのに、塗膜表面が粉になると水を通すというのは、いったい何を根拠にしているのでしょうか?

ですから、窯業系サイディングで水を吸うのは木口です。では、外装リフォーム業界での、建物の耐久性の向上を目的とした(とされている)塗り替え工事において、木口まで塗装するような仕様を提案している業者がどれほどいるでしょうか。少なくとも、私が今まで見てきた調査報告書・見積書・提案書などで、このことに言及しているものは皆無です。

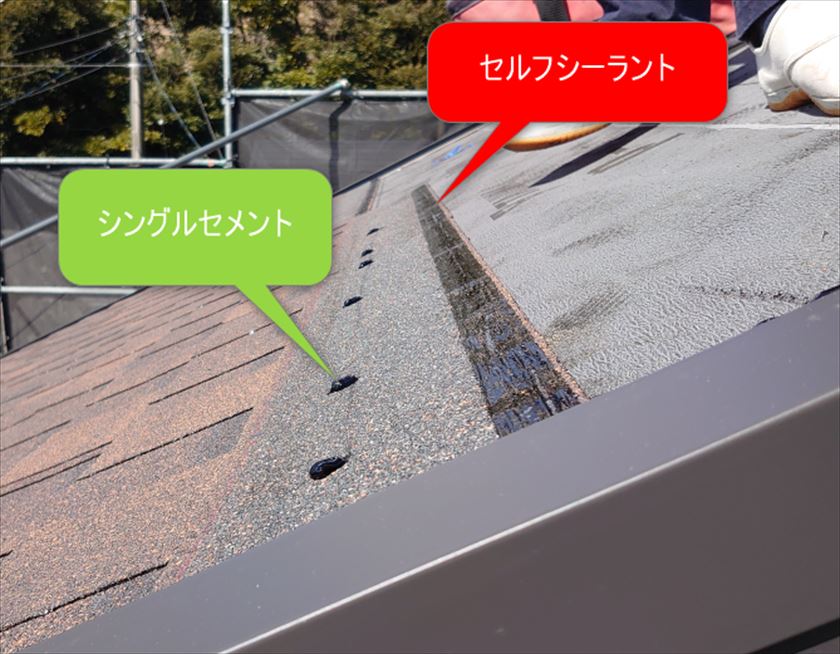

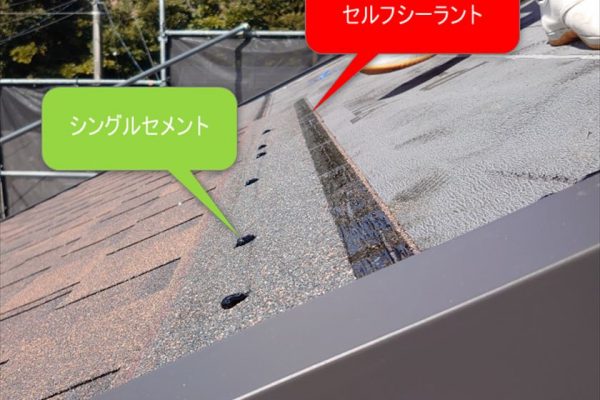

写真は、窯業系の無塗装サイディングに現場で吹き付け施工され、15年前に塗り替え工事を実施した建物です。木口に直交するひび割れは、吸水・排出を繰り返した結果発生します。窯業系サイディングで多くみられるタイプのひび割れです。

実はこのひび割れは、木口(矢印)を塗装すると、発生を大幅に抑制することができるのです。でも、ほとんどの業者は、最も吸水しづらいおもて面だけ塗装して、吸い込みやすい木口は塗装しません。否、もし塗装していたとしても、ただ塗装したのでは効果は半減以下です。現場実務者(職人)が、ここまでお伝えしたことをきちんと理解し、“吸い込ませない”という強い意識で塗装することが必要です。(実際、写真の現場でも、木口を塗装するという意識がなかったので、ひび割れを誘発してしまいました。)

そして、その意識を促すために、施主へ「木口こそしっかり塗装してゆきます」と、記録の残る形で提案することが、外装リフォーム業者としてのあるべき姿であると、私は強くそう思います。

真実、塗料Aが何年耐久、Bが何年耐久など、本質からまったく外れています。「何を塗るか」ではなく「どう塗るか」なのです。