色決めについて

外壁塗装の色を選ぶのは難しい!

塗装工事をする際に、どうしても決めなければならないのは、外壁や屋根などの色です。

塗った後の状況を頭の中で想像して、外壁の色を選ぶことは、大変難しいものです。

このようなカラーサンプルでは、小さすぎてあまりイメージできません。

お客様にとっても、見づらい、わかりにくいかたちでの提示になってしまいます。

塗装屋さんが使う「カラーシミュレーション」とは。

そこで、塗装屋さんがお客様によりイメージしやすいように導入したのが、カラーシミュレーションです。

カラーシミュレーションとは、建物の写真をパソコンに取り込み、端末上で色を重ね、塗り替えた後のイメージを出力できるシステムのことです。

多くの外壁塗装会社で、このシステムが導入されています。

このように、建物の外観の色を変えて、視覚的にわかりやすく提案することが可能になります。

カラーシミュレーションで起こる問題

このように、カラーシミュレーションをすれば、色決めで失敗することはない、と思われるでしょうが、実はこのカラーシミュレーションにも問題はあります。

弊社でも以前はカラーシミュレーションを用いて、塗装色の提案を行っていました。ですが、実際にカラーシミュレーションで決めた色を塗装してみると、なかなかイメージ通りの仕上がりにならないのです。

同業界の方にお話を聞いても、カラーシミュレーションで色決めを行ったお家で、クレームになった事例が少なからず発生しているようです。

実は、カラーシミュレーションには決定的な欠点があります。

それは、「モニター上では正しい色を作ることができない」ということです。

そもそも「色を作る」とはどういうことか

色は、異なる色を合わせて、新しい色を作ることができます。

小学校の図工の時間、絵の具を混ぜて好きな色が作れることを教わったと思います。

たとえば、黄色と青を混ぜると緑になり、それから、白を加えると明るくなり、黒を加えると暗くなります。

カラーシミュレーションにおいても、モニター上で色を混ぜて新しい色をつくることができます。この方法で、お客様の好みの色を作っていくことになります。

ですが、ここには「光」と「物理」の問題があるのです。

加法混色で色をつくる

パソコンなどのモニターで、さまざまな色を出す仕組みは、「異なる色を合わせる」点で、絵の具を混ぜることと同じであると言えます。

パソコンの基本の色となるのは「光の三原色」です。

光の三原色とは、赤、緑、青の三色のことです。英語にしたときの頭文字をとって、「RGB」と呼ばれます。

モニターに近づいてルーペなどで拡大すると、赤と緑と青の三色がぎっしりと詰まっているのが見えます。テレビやモニターは、この三色のみを使って、様々な色を再現しています。一定の距離を置いてテレビやモニターを見ると、人の目にはきちんとした映像として認識されます。

テレビのディスプレイやモニターの、「赤」「緑」「青」のすべての色を合わせて、出力を最大値にすると、白く見えます。これらの色は「光」で作られているので、いわば「光+光+光」となります。つまり、色を加えれば加えるほど、明るくなるのです。

この原理で色を作ってゆくことを、 加法混色といいます。

加法混色とは、光の原色を混ぜることによって、色を再現すること。また、その明度が増す現象のこと。

減法混色で色を作る

図工の時間に使った絵の具や、我々が用いる塗料は、物理的に存在しているもので、基本的には「光を反射して色を認識できる」ものにあたります。

モニターやテレビのディスプレイは、自ら光を放っていますが、身の回りのほとんどの物体はそうではなく、光が反射することによって視認されます。

こうした「物理的に存在するものの色」の基本となるのは「色の三原色」と呼ばれます。

色の三原色とは、「シアン」「マゼンダ」「イエロー」の三色のことです。英語にしたときの頭文字をとって、「CMY」と呼ばれます。

これに「ブラック」の最後の一文字「K」を足して、よく「CMYK」と呼ばれます。プリンターなどのインクは、この四つの色が基本としてそなえられています。

物理的に色を作ろうとして、絵の具をどんどん混ぜてゆくと、だんだんと色が暗く濁っていきます。筆を洗うバケツの色も、洗えば洗うほど黒くなります。

人が物体の色を認識できるは、その物体が、一部の波長以外の光線を吸収しているから。

例えば、私たちがリンゴを赤だと視認しているのは、リンゴが「赤い波長の光以外」を吸収し、「赤い波長の光のみ」を反射して、それが我々の目に届いているからだ、と言えるでしょう。

色を重ねれば重ねるほど、物体が吸収する光の割合は多くなります。このため、目に届く光の波長の「種類」と「量」が減ってゆき、暗く見えていくのです。

この原理で色を作ってゆくことを、減法混色といいます。

減法混色とは、色の原色を混ぜることによって、色を再現すること。また、その明度が減る現象のこと。

カラーシミュレーションが抱える矛盾と限界

カラーシミュレーションの作成過程では、モニターやディスプレイを利用することになるので、加法混色によって色を作っていくことになります。

ですが、シミュレーション結果をプリントしたり、さらには実際に塗料を作っていく際には、減法混色によって色が作成されていくことになります。

つまり、カラーシミュレーションで見ていた色と、実際に塗った塗料とでは、同じ色にはならないのです。

プリントアウトすると色が変わってしまうので、紙では出力せず、シミュレーションデータをお客様にお送りし、モニターで確認してもらうようにしている業者さんもいるようですが、それでも同じ色にはなりません。なぜなら、モニターやディスプレイの発色は、モニターやディスプレイごとにかなりの個体差があるためです。カラーシミュレーションを利用した時と全く同じディスプレイ以外では、同じようには決して見えないことでしょう。

そもそも、最終的には減法混色で作られた塗料を塗っていくことになるのです。

カラーシミュレーションでどれほどわかりやすく色を提示できたとしても、実際に塗ったものとでは、どうやっても同じ色にはならないのです。

さらに言えば、カラーシミュレーションでは、塗料の持つ質感まで再現することはできません。つやありとつや消し、塗料に含まれる樹脂の粗さ、塗る対象である外壁や屋根の模様などは再現できません。

外壁に凹凸がある場合は、光を反射する部分が異なるため、当然色の感じ方が変わりますし、周囲にある建物などで影が入れば、もちろんそれでも変わってきます。

これらは、カラーシミュレーションというシステムが抱える矛盾であり、同時に限界でもあるのです。

「本物に見える」は「見える」だけ

カラーシミュレーションは、確かにリアリティをもってお客様に「施工後」を見てもらえる手段ではありますが、そのリアリティのために、「きっとこうなるのだ」という先入観を与えてしまいます。

色見本帳だけで色を選ぶお客様と比較すれば、塗装工事後のイメージがより鮮明になってしまうのです。

ですが、やはりカラーシミュレーションで作った色は、実際に塗っても、どうやっても同じ色にはならないのが現状です。どんなにリアルに見えても、そこにあるのは「よく似せた虚像」にすぎません。参考にする程度ならまだしも、見えるもので出されたら信じ込んでしまうのも無理はないでしょう。

シミュレーションは、シミュレーション、つまり、「模擬」にすぎないのです。

当然、そういった場合は、お客様の満足度も下がります。

実は、こういったツールを使わず、きちんと色の理論をご説明し、ご納得いただけたお客様の脳内でシミュレーションをしてもらったほうが、より正確なイメージに近いになることが多いです。

色選びには「質感」が大事

弊社では、ご契約にお伺いする際に、塗装色の打ち合わせを併せて行っています。

ご契約前に、色のお話は、積極的には行っていません。

その理由は、塗料の違いにより、質感が異なるからです。

世の中には様々な塗料があり、その性能も様々です。お客様のお家をきちんと調査し、どのような塗料が最適なのか、打ち合わせをする必要があります。

塗料によってはお見積りが変わります。そして、塗料は、それぞれで質感も異なります。

この質感によっては、色の印象は大きく変わります。

だから、塗料を決めるのが先になるのです。

塗料を決め、お見積りを出し、そうして契約した後に初めて、色の打ち合わせとなるのです。

塗料を選ぶにあたって、「質感」は大事な要素となります。

質感によって色の印象は大きく変わります。

弊社では色見本板を作成しています

外壁と屋根については、カラーサンプルから色を何色か選んでいただきます。

選んでいただいた数色を、メーカーに伝え、A4判の色見本板を作成し、お客様宅に直送してもらいます。

色見本板の発注の際に重要なのは、

- できるだけ既存の模様を再現すること

- 施工する塗装工程と同じ工程で塗装してもらうこと

です。

1.については、下地の凹凸によって、色の見え方がかわってしまうためです。

平らな板と凹凸のある板とでは、色が違って見えます。ですから、その建物の既存の模様を再現することが重要です。

2.については、いくら既存模様を再現できたとしても、塗り方が違ってしまえば、色の見え方が変わってしまうためです。

例えば、下塗り材の種類によって、同じ色を上塗りしても違って見えるのです。

色を選ぶ際のポイント

外壁の色を決めるときは必ず屋外で!

契約から少し時間を置いて、お客様の手元に何枚かの見本板が届くことになります。その見本板から色を決めていただくのですが、確認方法にも注意すべき点があります。

それは、必ず屋外で見るということです。

実は、室内と外では、同じ色でも違って見えるものなのです。

室内では、総じて赤と黄色が強く、また、外より暗く見えます。

たとえるなら、茶色いサングラスをかけて見ているようなものです。

外に出れば、赤味・黄色味が消えるため、室内より青っぽく見えます。

また、当然ながら、明るく見えます。

発注をロット番号でおこなうことで、より見本を正確に再現

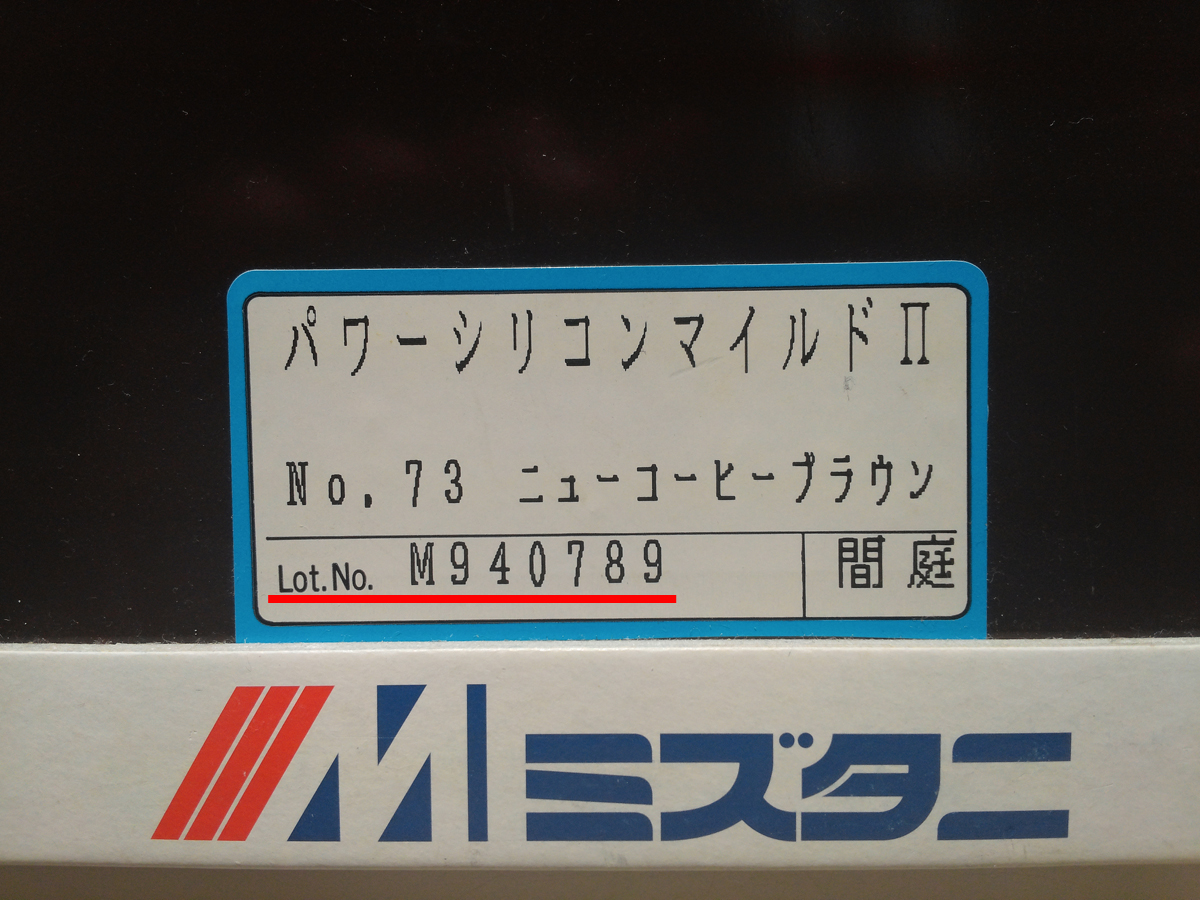

弊社では、塗料を発注するにあたり、必ず見本板のロット番号を使用しています。

見本板には、色の名前・または色を示す記号のほかに、見本板を示す番号が記載されています。

実は、塗料の色は、いくら配合を同じくしても、まったく同じようには作れません。

一度作った色は、厳密にいえば、二度と作ることはできません。顔料(色の素のこと)の一粒・一滴や、作製時の温度・湿度などによって変わってしまうからです。

色見本板は、2つの板が一対になっていて、同じロット番号が割り当てられます。

一枚はお客様の手元に届き、もう一枚はメーカーに保管されます。

我々がロット番号で発注すると、メーカーの技術者が、手元に保管されたその番号の見本板を出してきて、その板の色に限りなく近い色を作成してくれるのです。

ロット番号ではなく、色を識別する記号や色の名称で発注したら、お客様が持っている板の色と異なる要素が増えてしまいます。

ロット番号で発注することで、その危険性を限りなく少なくするのです。

カラーシミュレーションに比べると、たいへんアナログな方法ですが、実際に塗装する環境にできるだけ近づけて色をお選びいただくことが、一番正確なのです。