【外装インスペクション的思考】X(ツイッター)を更新しました

弊社で扱っております「外装インスペクション」(外装調査)は、既存住宅状況調査やホームインスペクションなどとは趣を異とします。

外装インスペクションは、建物構造や建材の耐久性に特化した調査です。そして、耐震調査などのように、発生確率の低い外力に対する耐力評価は行いません。あくまで、建物の維持延命を図る上での不備・不具合の発見と、その原因に対する考察を行ってゆきます。したがって、調査対象は外皮(建物の外部と内部を隔てる境界部分、つまり外壁・窓・床・屋根など)に限定されます。

こと、木造建築物における劣化は、新築時や改修時における不適切な設計・施工が誘因となることがほぼすべてです。建材自体の劣化ではないのです。

たとえば、エアコンを新規に設置するのに、配管を通す穴を開ける位置を決めるとします。外装インスペクション的には、以下のような考察となります。

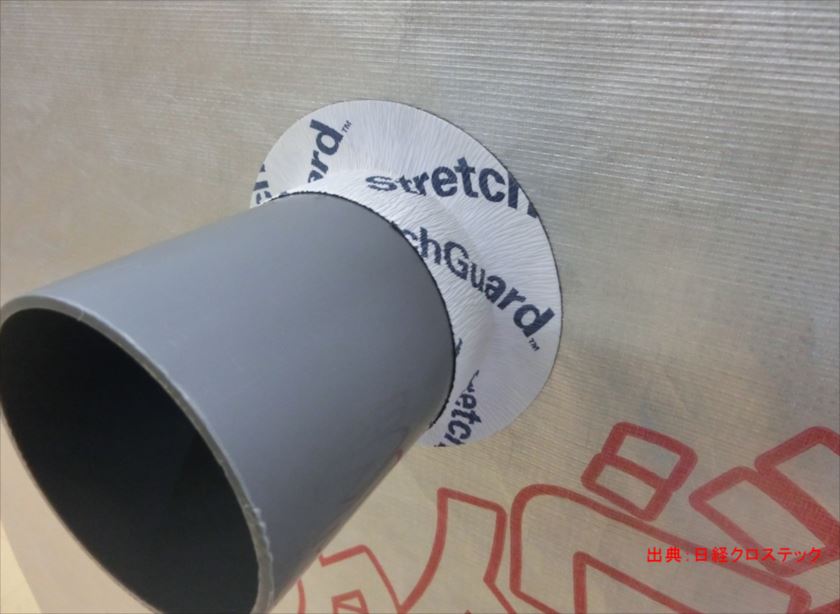

まず、新築の際には、スリーブ(配管を通す筒状の管)を設置した後に二次防水(外装材の内側に張られる防水シート等のこと)が張られ、その取り合いは伸縮型水切りシートなどで一体化されます。だから、たとえスリーブと外装材との取り合いシーリングが破断したとしても、雨水が浸入することはありません。

対して、既存の壁に穴を開ければ、もしスリーブを入れたとしても、スリーブと二次防水は外装材があるために接着させることができず、二次防水の表面を流下した雨水の一部はスリーブを伝って室内に浸入してしまいます。これはすなわち、「改修時における不適切な施工」となります。

それを防ぐためには、ほとんど雨がかからない場所に穴を開けるしかありません。

写真を見てもらうと、戸袋に発生している緑色の藻の上端が、雨がかかる上限であることが分かります。藻は生物なので、水がないと生息できないからです。さらに、北面と東面では、雨がかかる高さが異なることもわかります。

したがって、穴を開ける位置としては、藻が生えている上端よりもさらに上であれば、雨水浸入のリスクが有意に軽減されると考えられるわけです。

これが「外装インスペクション」的な思考です。