【下屋根は現状のままが最適解】X(ツイッター)を更新しました

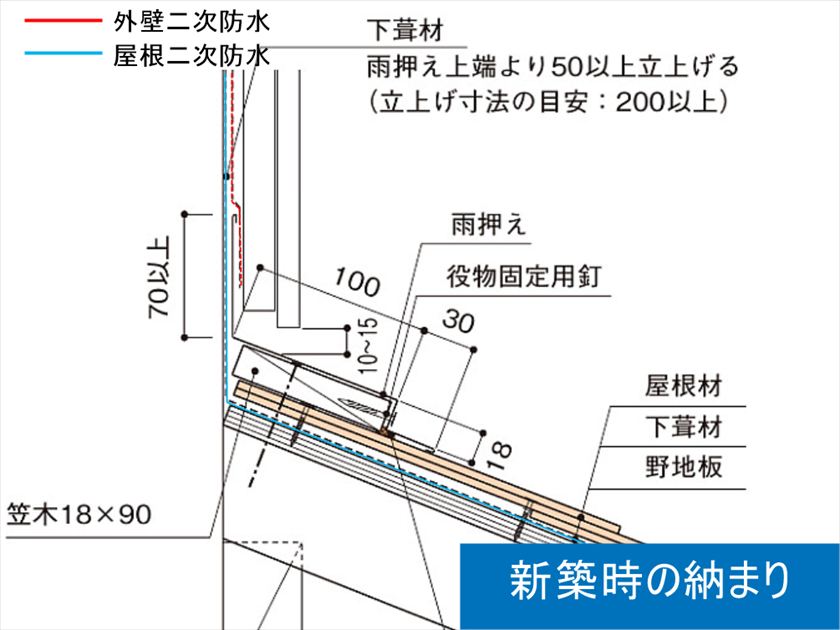

赤枠で囲った箇所は、本来、雨押え板金と外壁との取り合いに適切な隙間(クリアランス)を設けるべき部位です。これは、木造建築においては外装材の内側に二次防水層が存在し、その表面を流下した雨水を確実に排出させるための構法的要請によるものです。

しかしながら、モルタル下地外壁においては、こうした雨水排出の設計思想が十分に反映されていないケースが多く見受けられます。

このような部位に塗装を施してしまうと、排水経路が塞がれることで雨水の滞留が助長される結果となります。特に、当該部位の上方に微細なひび割れ(クラック)が発生した場合には、かえって雨水の侵入リスクが高まるのです。

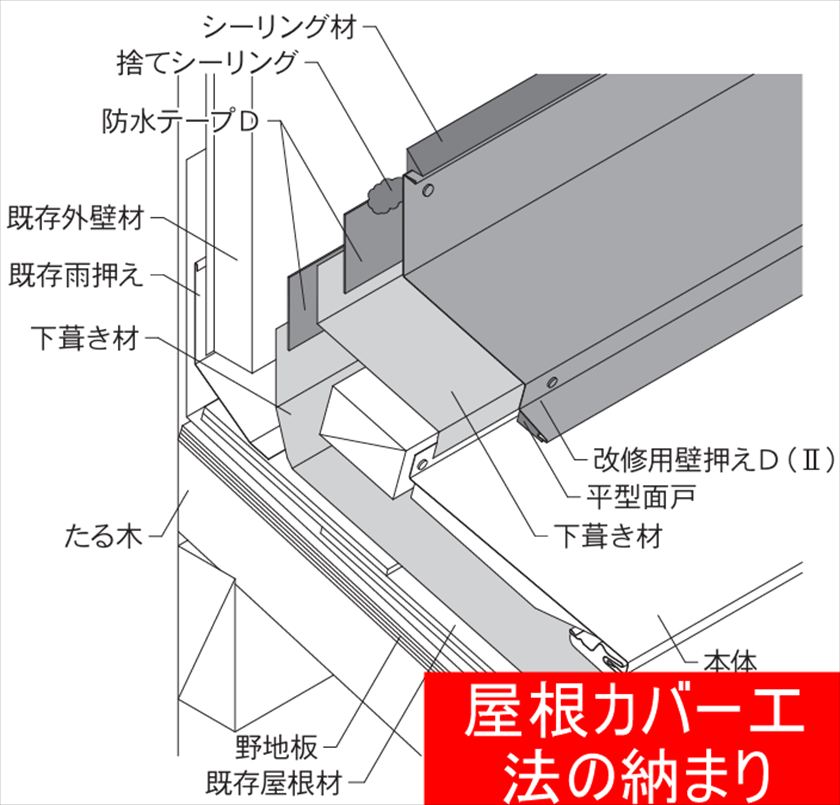

さらに問題なのが、屋根のカバー工法を採用した場合です。この工法では、新設された屋根の下葺き材が、既存外壁の下葺き材よりも前面に突出する形となるため、雨水排出のメカニズムが破綻する恐れがあります。

もちろん、厳密に言えば既存の屋根下葺き材は立ち上がりを確保しており、直ちに雨漏りへと直結するわけではありません。しかし、通気層のない直張り工法である場合、二次防水層で受け止めた雨水の逃げ場がなくなり、その場に滞留してしまいます。その結果、屋根下葺き材の立ち上がり高さを超えて水位が上昇すれば、オーバーフローによる雨漏りが発生するのです。

加えて、こうしたリスクを、塗装やカバー工法といった改修行為自体が助長しているという事実があります。

私がかねてより「多くの塗装・防水・カバー工法による改修工事は、結果的に雨漏りリスクを高めている」と申し上げているのは、まさにこのような構法的・排水設計的な理由に基づいているのです。