【発見した者にしか直せるはずがない】X(ツイッター)を更新しました

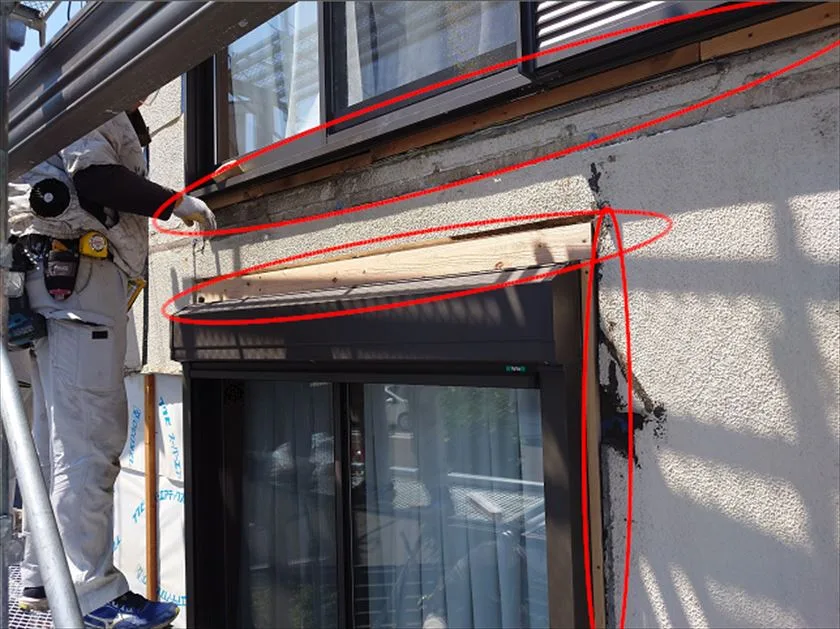

木材は、主に構造体や下地といった建物の内側に使用されており、外装に露出して使われることは多くありません。つまり、木材の腐朽は目に見えない場所・手の届かない場所で進行しており、その兆候を捉えることは、腐朽のメカニズムを深く理解していなければ極めて困難です。

木造建築物が腐朽する背景には、必ず「意図しない水分の存在」があります。この水分は、経年劣化によって自然に生じたものではなく、建物に何らかの不具合があることによって生じたものです。

加えて、このような腐朽を「本当に直す」のは、その腐朽を自ら発見した者でなければ無理です。というのも、腐朽の原因は単なる劣化ではなく、建物の構造的・施工的な不具合そのものに起因しているからです。

不具合に起因する腐朽を修繕するには、「元に戻す」だけでなく、「そもそもなぜそのような不具合が起きたのか」を見極めたうえで、構造をアップデート(改善)する視点が欠かせません。原因を解消せずに元の状態に戻すだけでは、工事が終わった瞬間から、また腐朽が始まるのです。

したがって、ある業者が発見した腐朽箇所の修理を、別の業者に依頼しても、その原因にまで踏み込んだ改善はなされない可能性が高いでしょう。たとえその業者が「できます」と言ったとしても、期待できるのは見かけ上の修復にとどまり、真の改善にはつながらないのです。

※写真はイメージです。